最初なので、まじめに書いてみます( ´艸`)

アレルギー激増

厚生労働省の発表にもあるように、

ここ30年でアレルギーは急増しています。

今から60年前には、日本で「アレルギー」は

ほとんど見られませんでしたが、

この25年ほどの間で急激に増えています。

(参考:2009年 厚生労働省発表)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jouhou01-08.pdf

子どものアレルギーの変化

私が小学生だった40年前、

学年400人のうち食物アレルギーを

持つ子どもは1人いたかどうか

というくらいでした。

ところが実習では、

70人中で卵アレルギーが3人、

柑橘アレルギーが1人、

クルミアレルギーが1人という状況でした。

「アレルギーの激増」という表現は

決して誇張ではありません。

実際に症状がなくとも、

現在は3人に1人が何らかのアレルギーを

持っているとされています。

子どもと食べ物の選択

これまで大人たちは、

自分たちの食べるものを

無意識に子どもに影響させてきました。

親が食べるものを

子どもたちは欲しがり、

これを食べ物として認識します。

そして、子どもたちが何を口にするかは、

親の選択が大きく関与しています。

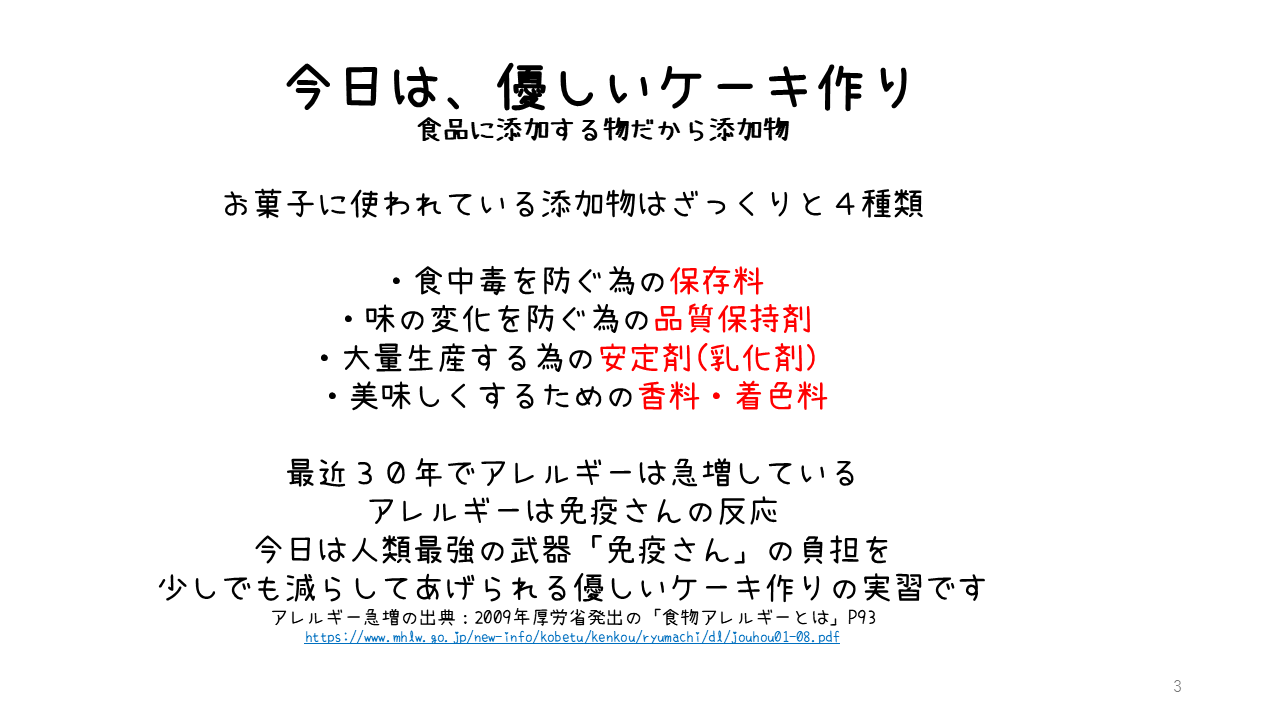

食生活の進化と添加物の役割

30年前に比べて

とっても便利になりました

安くて美味しくて安全な食べ物が

いつでもどこでも

買えるようになったのも

添加物のおかげだという事も

知っています。

添加物に対する意見の分かれ方

添加物の危険性について調べると、

極端に偏った

賛成派と反対派の意見が目につきます。

それぞれに部分的な正しさがありますが、

真実が見えにくくなることも。

また、情報量が増えると

人は考えることを避けがちになり

「あ~も~わかんね~」

となり口は悪いですが酔っぱらったとと

同じように頭が回らなくなります。

実習で話せなかったこと

実習では、アレルギーに関する誤解や

遺伝子組み換え食品の話題も用意していましたが

まったく時間が足りませんでした。

また、物が溢れる時代において、

シンプルに物事を考える方が楽ちんです

この話題は教科書には載りませんが

情報にも埋もれる今の時代において

とても重要です。

自分で書いていて結構盛沢山って

今気づきました(笑)

添加物の定義とは

最後に、添加物って広いから

定義だけしっかりしておきますね

添加物=食品に添加する食べられる物

食べる事の出来る便利な物

みたいなかんじかな?